Machen wir einen Ausflug in die frühe Zeit des Tango. Die Musiker der sog. “Alten Garde” (“Guardia Vieja”) waren durchweg keine ausgebildeten Instrumentalisten mit Konservatoriumsausbildung. Dementsprechend waren die Kompositionen eher einfach, oder die Musiker mussten einen langen und steinigen Weg in ihrem Berufsleben absolvieren. Bis in die 40er Jahre war es daher usus, dass Orchester Berufsmusiker hatten, die für die immer größer werdenden Orchester die Partituren arrangierten. Wir sehen heute ein Beispiel für ein Orchester, in dem Musiker mit klassischer Ausbildung den Tango spielten und sich von der alten Garde emanzipierten. Dementsprechend wurden diese zu einer neu herangewachsenen “Neuen Garde” („Guardia Nueva“) gezählt. Es ist 1924, die Zeit der berühmten Sextetos und genau in dieser Zeit gründete Julio De Caro sein berühmtes Sextett, welches die Entwicklung des Tango für die folgende Dekade maßgeblich mitbestimmt hat.

Julio De Caro wurde am 11. Dezember 1899 (genau am Geburtstag von Carlos Gardel) quasi in ein Konservatorium hineingeboren, sein Vater José De Caro, der ehemalige Leiter des Konservatoriums im Teatro della Scala in Mailand, betrieb in Buenos Aires ein Geschäft für Instrumente und Noten sowie Musikunterricht [1, 2]. Julio wurde also als zweites von 12 Kindern in eine begüterte Familie geboren und erhielt dort eine fundierte musikalische Ausbildung, genau wie seine Brüder Francisco und Emilio [3]. Julio begann mit dem Studium des Klaviers, wechselte aber alsbald zur Violine, indem er einfach mit seinem Bruder Francisco das Instrument tauschte. Von Anfang an hatte der strenge Vater für Julio eine Karriere als Solist in einem Sinfonieorchester im Blick, die Beschäftigung mit dem damals bereits florierenden Tango war den Jugendlichen aber streng untersagt. Trotzdem trieben sich die Jugendlichen in den Tangosalons der Stadt herum und freundeten sich mit den lokalen Tangogrößen (Eduardo Arolas, Juan Carlos Cobian und Roberto Firpo) an. Vincente Greco, ein weiterer einflussreicher Orchesterleiter war oft Gast im Elternhaus [2]. In 1917 spielte Julio im Palais de Glace einmal ein Stück für das Orchester von Firpo auf einem geliehenen Instrument und erhielt stehende Ovationen und eine Einladung in das Orchester von Eduardo Arolas („El Tigre de Bandoneon“). Dieser gewährte ihm auch Unterkunft, als er vom Vater, der seine Ideen für eine klassische Zukunft für seinen Sohn untergehen sah, aus dem Familienhaus rausgeworfen wurde, nachdem der gerade 18-jährige eine Stelle im Orchester von Brignolo angenommen hatte [2]. Francisco ging mit ihm und so spielten Julio und Francisco dann in Arolas Orchester bis 1919, dann bildete Julio ein Quartett mit dem Bandoneonisten Pedro Maffia, spielte ab 1920 eine Zeit lang für Osvaldo Fresedo und ab 1922 für Minotto Di Chicco und später für Juan Carlos Cobian [1, 3].

Man kann hier sehen, dass ein junger Musiker in Argentinien und Uruguay damals nicht sofort mit eigenem Orchester startete, sondern zunächst einmal Spielpraxis und Interpretationspraxis in bestehenden Orchestern erlernte. Nebenbei wurden dort auch Netzwerke für die Zukunft geknüpft (z.B. die Freundschaft zwischen Julio und Pedro Maffia.

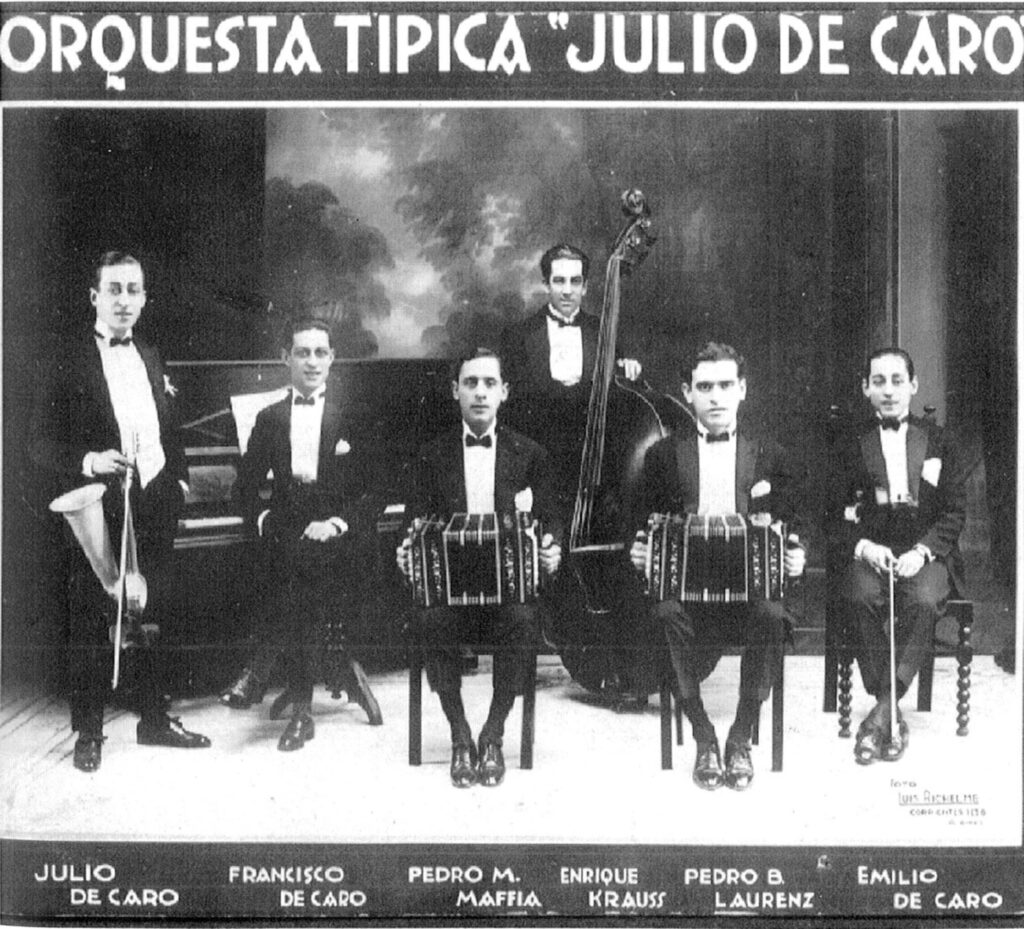

Ende 1924 erfolgte dann die Gründung eines eigenen Orchesters, ursprünglich auf Betreiben von Francisco De Caro [2], welches aus den drei De Caro Brüdern (Klavier und zwei Violinen), Maffia und Luis Petrucelli an den Bandoneones und Leopoldo Thompson am Bass bestand [2]. Petrucelli verließ das Orchester wenig später und wurde durch Pedro Laurenz ersetzt, ein Gewinn für das Orchester, angemerkt sei noch, dass sowohl Maffia als auch Laurenz später eigene Orchester leiteten.

Eine Besonderheit von Julio De Caro war sein Instrument. Die Violine mit angesetztem Horn wird nach ihrem Erfinder als Stroh-Violine (oder auch Cornet-Violine) bezeichnet. Der Jazz Violinist Paul Whiteman war so von De Caros Musik fasziniert, dass er eine seiner Stroh-Violinen an De Caro schickte [2]. Der Vorteil dieses Instruments war, dass er damit insbes. für Plattenaufnahmen mehr Lautstärke produzieren konnte, Nachteil war jedoch der etwas härtere Klang.

Basis der Gruppe war ein Vertrag im Café Colon und im Vogue Club [2]. Ein Plattenvertrag mit RCA Victor folgte und ebenso Auftritte im neuen Medium Radio. Ab 1929 wechselte das Orchester zu Brunswick und ab 1949 zu Odeon.

Der Stil des Orchesters war sehr abgehoben vom ansonsten vorherrschenden Musikbild der traditionelleren Orchester und konnte durchaus als für die damalige Zeit avantgardistisch angesehen werden. Insbesondere der harmonische Reichtum aller Instrumente, die Virtuosität seiner Bandoneonisten und das herausragende Klavierspiel von Francisco [2]. Martin beschreibt die Entwicklung der Tango-Orchester in drei Phasen. In der ersten Phase geht es um Komposition der Lieder, in der zweiten Phase um die Interpretation und in der dritten Phase um die Arrangements [5]. De Caro wird hier in die zweite Phase eingeordnet. Seine Interpretationen haben damals so große Popularität gefunden, dass die Phase nur als „Decarismo“ in die Tango-Geschichte eingegangen ist [3].

De Caro war nie besonders fokussiert auf Tänzer. Sein eigentliches Ziel war, zu zeigen, dass „El Tango tambien es musica“, sprich, dass Tango Musik im reinsten Sinne ist.

Leider konnte De Caro als Vertreter einer reinen Instrumentalmusik nicht mit den Entwicklungen der „Edad de Oro“ mithalten, als die Integration von Singstimmen in das Orchester mehr und mehr Bedeutung bekam [2]. Kolportiert wird die Szene, als Julio De Caro mit der Musik von Juan D´Arienzo konfrontiert wurde und er meinte, dass man von diesem Orchester bald nichts mehr hören würde. Wie unrecht er damals hatte…..

Auf der Milonga wird man Titel von De Caro selten hören, dies liegt insbes. an der Klangqualität aus den frühen Jahren, jedoch auch an der oft schlechten Tanzbarkeit. Ich stimme hier mit Lavocah, der schrieb: “ Man wird viele Stücke hören, die interessant klingen, keines davon wird man aber zweimal hören wollen”.

Wir hören hier den Titel „Flores Negras“ von 1927, wo man den Klang der Stroh Violine deutlich hören kann.

und den Titel „El Taita“ aus 1928:

Quellen

1 Todo Tango: Biografie Julio De Caro

https://www.todotango.com/english/artists/biography/34/Julio-De-Caro</p>

2 Lavocah, Michael: Tango Masters, Tango Stories,

Musical Secrets. Milonga Press, Norwich, 2012.

3 Wikipedia Julio De Caro

https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_de_Caro

4 Gobello, Jose: Breve Historia Critica del Tango.

Ediciones Corregidor, BsAs, 1999.

5 Martin, Paloma: El Tango instrumental rioplatense:

Aproximaciones a un analisis musical comparativo

de los estilos renovadores en la llamada „epoca de oro“.

Montevideo, 2014.